子どもたちの笑顔を「こだま」させるために―保育現場の挑戦を支える國原 智恵さんの思い

「現場職員が一丸となって『頑張るぞ』と挑む思いが、子どもたちの笑顔や幸せを生み出します。」

笑顔でこう話すこだま保育園園長の國原 智恵さんは、多くの子どもたちに寄り添うために20年間保育業界の第一線で走り続けています。

時代と変化とともに保育の多様性が重視される中、國原さんの保育園運営にかける思いを取材しました。

―Profile

國原 智恵(くにはら ちえ)

2002年に社会福祉法人希望の会を設立し、理事長・園長に就任。翌年に『こだま保育園』を開園。その後は、学童保育所『Kid’s School』『近畿大学付属小学校Kid’s School』、公私連携幼保連携型認定こども園『右京こだま保育園』、児童発達支援事業所・保育所等訪問支援『朱雀こだま』、病児保育室を併設した『天理こだま認定こども園』を運営。奈良市保育会の会長や、奈良市認定子育て支援アドバイザーを務めるなど、奈良県奈良市・天理市を中心に、子ども中心に全ての人々の笑顔のために尽力されている。

子ども中心の保育園を―家族からの声から始まったこだま保育園のストーリー

―「子どもたちの元気で明るい声がこだまするように」と願いを込められたこだま保育園を開園した背景を教えてください。

(國原)法人が立ち上がった20年前、全国的に待機児童が深刻な課題となりつつあり、私の父より「(3歳で)亡くなった兄のために子どものために何か役立つことをしてほしい」とお願いされたことが開園のきっかけでした。『こだま保育園』という名前は、子どもの元気な声がこだまするようにという願いを込めて母が名付けました。『こだま保育園』のある『あやめ池』という場所には、昔遊園地があり、子どもたちの活気ある声が良く聞こえたものです。子どもたちにとって保育園が、遊園地に行くようなワクワクする場所にしたい、そう心に決めました。

―2003年にこだま保育園を開園、同年には國原さんご自身が出産されるなど、公私ともにお忙しい中、園の運営を続けられた原動力は何ですか?

(國原)開園した2003年は、翌月に子どもが生まれ、自分の子どもと子どものような園が生まれた忘れられない年になりました。当時は早く現場復帰したいと思い、私の子どもを自分の園に預けて働いていました。その中でも、園児は自分の子どものように育てるつもりで保育に取り組んでいましたので、自分がやりたいことに本気で挑む、という自分の気持ちが原動力だったと思います。実際、どんなに忙しくても、苦しいと感じたことは一度もありません。

子どもを最優先にできるような、地域からのサポートを実現したい

―この20年で特に印象に残っている出来事を教えてください。

(國原)2023年、病児病後児保育室を備えた『天理こだま認定こども園』を開園したことです。総合病院内の大きなフロアに構えたその場所は、院内でも子どもたちに天の青さを見て育ってほしいという思いが込められた天窓があり、屋上には畑や田んぼのある自然に恵まれた明るい場所でした。この場所でなら、当法人の目指す保育を実現できると思いましたし、せっかく病院内でやるのであれば、病児病後保育もやりたいと提案しました。現在国内でも浸透されつつある病児病後保育ですが、単なる機能として設置するのではなく、子どもたちの「助けて」というSOS等の声を、保護者にきちんと届けたいという思いで病院と連携しました。私たちが子どもたちの状況・思いを代弁しサポートすることで、保護者が後ろめたさを感じることなく家庭と仕事を両立できる体制を実現させることが大切だと思ったからです。行政が企業を、企業が保護者を支援するという良い循環モデルを確立できると考えました。

―保護者が後ろめたさを感じないためにも、お子様の状況・思いを伝えることがとても大切なのですね。

(國原)私は自分の子どもを職場に預けながら働いていたので、時には子どもに寂しい思いをさせてしまっていたかもしれません。しかし、子どもが20歳を迎えてから、「お母さんは忙しそうだったけど、自分がピンチの時にはいつも側にいてくれた」と当時の気持ちを打ち明けてくれたのです。どんなに忙しくても大事な時には子どもを最優先にできる大人になりたいと改めて感じましたし、子どもを最優先できる状態にすることが、国や地域、自治体、企業の重要な役目なのだと身が引き締まりました。

―病児保育を始めて、ご自身の中で新たな気づきや行動の変化はありましたか?

(國原)二つの大きな気づきがありました。一つ目は、保育士にとっても安心して保育できる環境を整えるために保育園に看護師の常駐を決めたことです。例えば、熱性けいれんが起きても看護師がいれば正しい対応ができますし、何かあった時に専門知識のある職員がいることで、不安が大幅に軽減されるでしょう。これは、保護者の安心にも直結します。

もう一つは、新たに児童発達支援事業所を作ったことです。発達支援を受けるには発達障害の診断を受けることが必須となりますが、実際は診断がつくまでに半年から1年もの時間を要します。また、発達障害という診断がつかない子どもたちも近年増えており、療育するまでに時間がかかってしまいます。この状況を何とかしたい、早く気づいて取り組めば、小学校までの期間で何とかなる子どもたちも沢山いると考え、発達支援事業の開始を決意しました。子どもたちの発達を促すには、平衡感覚や触覚等の感覚を掴んでもらうことがとても重要だと言われています。ボールプールや平均台等、一見遊び道具と思われるような特別な器具を使用することから、園と併設する形で発達支援事業所を開所しました。開所に向けて、児童発達支援管理責任者という発達支援事業所運営に必要な資格も法人内の職員で取得しました。何か新しい事をやろう!となった時には、誰か一人に任せるのではなくて、何かあった時に誰もがサポートできる体制を整えていくことで、職員もチャレンジしやすくなるのではないかと思います。

職員の「挑戦したい」が溢れる、こだま保育園独自のカルチャー

―皆さんで施設の立ち上げをサポートする等、貴園特有のカルチャーがあるのではと感じました。職員の先生たちの働く環境について教えてください。

(國原)私の園の特徴として、職員全員が「これをやりたい」という意見をどんどん出してくれるんです。この間も、子どもたちの要望に応えるために、園内の空きスペースを工夫して畑を作っていました。他にも職員休憩室を自分たちでリフォームするなど、その主体性・行動力にいつも驚かされています。

保育園は園長先生が引っ張っていくイメージを持たれるかもしれませんが、当園はその逆です。現場職員がやりたいことを実現させる、そして、園長の私が「やりたい」と思ったことも安心して現場に任せられる環境があると自負しています。さらには、保護者にも支えていただいています。発達支援に力を入れていきたいと考えていた時、言語聴覚士の保護者に「子どもに特化した何かを、子どものためにやりたい」とお話したところ、その思いに賛同いただき、現在、当園で言語聴覚士として働いてくれています。現場職員や保護者、子どもたちと関わる全ての人たちと一緒に前向きに挑戦しているからこそ、子どもたちにも笑顔が生まれるのだと思います。

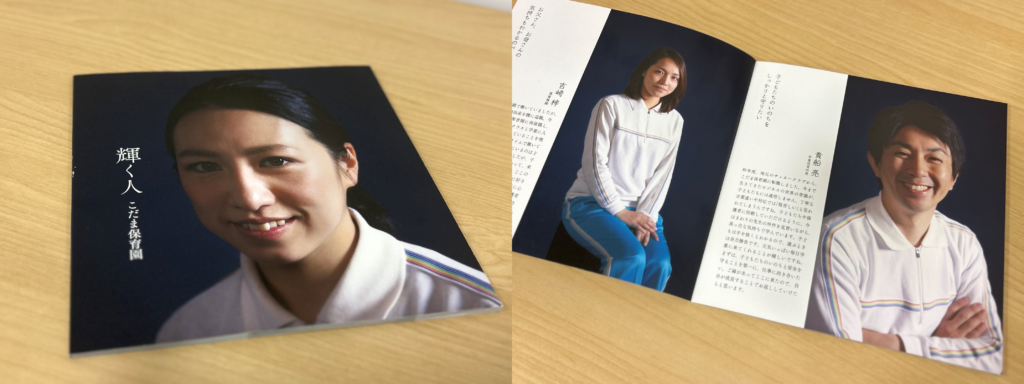

現場職員の先生方で考えてリフォームした休憩室

こだま保育園が作成したパンフレット『輝く人』

現場保育士にフォーカスし、こだま保育園入職のきっかけや働くやりがいについて、

一人一人のインタビューが書かれている。

國原先生のマネジメント―見守り・責任を持つ

―職員様からさまざまな提案が来る風通しの良さを感じました。國原さんご自身が意識されていることはありますか?

(國原)理事長・園長であることよりも、普段はみんなの「お姉ちゃん」のような接し方を心掛けています。職員会議では私は中心に入らず、少し気になる点・もう少し良くなる点があれば「こうしたら良いかもよ」と提案するようにしています。重要な時にだけ伝えるメリハリ、これが現場主導のコミュニケーションにおけるポイントだと思います。

―職員指導の際には、何を重点的にお伝えしていますか?

(國原)最も大切にしているのは、命に関わることと人を傷つけないこと、これに尽きます。特に、人が人を育てるという考えを常に大切にしているので、自分目線に立つのではなく相手目線で物事を考えるようしっかり指導しています。基本的には、私が真剣に向き合った職員を信じることを念頭において対応していますが、例えば子どもと保護者との会話の中で生まれた疑問をお問合わせいただいた際には、子どもの声、保護者の声、職員からの情報、さらには防犯カメラ等の情報も含めて客観性を重視しています。全ての責任は私にありますので、何よりも職員の成功体験は褒めて伸ばし、不足したところは私がカバーすることを、管理者として欠かさずに取り組んでいます。

自身の志をさらに伝播させていく、新たなフェーズへ

―子どもたちを中心に、職員様や保護者の方が笑顔になれる保育園づくりを担う國原さんが描く今後の夢を教えてください。

(國原)職員のおかげで、これまでやりたいと思っていたことが成し遂げられており、本当に感謝しています。かねてより夢だった、卒園児が職員として帰ってくるという願いも叶ったので、次は卒園児の子どもが職員に…と、次の世代にもこだま保育園の思いが繋がっていくと良いですね。これからは、私の思いを引き継いでくれる次のリーダーにバトンタッチし、私がその人を支え、さらに地域や行政を連携していくことだと思います。今後は奈良県全体の子どもたちが幸せになるためのお手伝いをやっていきたい、私の思いが伝播するような活動を続けていきたいです。

子どもたちの成長に良い影響を与えたいと駆け抜けた20年

―Profile

西野 真紀(にしの まき)

こだま保育園に新卒として入職。結婚や子育てを経て、今もなお多くの子どもたちに寄り添う。

―こだま保育園との出会いのきっかけを教えてください。

(西野)昔から子どもが大好きで、姉が保育士だったことから保育士という職業を志しました。母から勧められたこだま保育園を見学すると、自然豊かで子どもたちが伸び伸びと過ごせる環境で、先生方の雰囲気も良く「絶対にここで働きたい!」と即決しました。

―新卒でこだま保育園に就職し20年、ここまで頑張ってこられた理由を教えてください。

(西野)今は子育てをしながら働いていますが、幼少期の成長に関わることの重要性を改めて感じています。幼少期の人との出会い・触れたもの・感じたことが大人になって影響を及ぼす中で、子どもたちに少しでも良い体験をしてもらいたい、そう思いながら仕事をしています。特に、不安な気持ちや緊張を抱えている子どもたちが前向きな気持ちにできたと感じた時、何よりもやりがいを感じます。

―実際に、子どもたちの気持ちを変えられた!と手応えを感じたエピソードはありますか?

(西野)発表会の練習で、発表がうまくできなくて落ち込んでいる子に「ここがすごく良かったよ!」「今のままで大丈夫だよ」と毎日声をかけ続けました。すると、練習のたびに私を見つけて笑顔で「さっきの練習どうだった?」と自ら私の元に聞きに来てくれ、前向きに頑張る姿に心打たれました。子どもの笑顔を見ると前向きな気持ちになれて、子どもたちを楽しませられるように頑張ろう!と力が湧いてきますし、子どもたちに支えられていることを忘れずに過ごしています。

子ども以上に好奇心旺盛でいることが、新しい保育に求められること

―Profile

梶谷 博子(かじたに ひろこ)

現場保育士として当法人に参画、現在は保育士の教育担当を担い、こだま保育園の根幹を支える。

―現場保育士様を教育するうえで、特に大切にしていることを教えてください。

(梶谷)子どもたちの価値観・言動は、時代とともに大きく変わっていきます。その中で、保育士の考えが凝り固まらないよう、私たちの世代で当たり前だった慣習を押し付けないように常に留意しています。例えば、スマートフォンが普及した今と昔で比べると、以前は写真に撮られ慣れていない子どもが多かった一方、撮影した画像が瞬時に見ることができる今では、子どもと一緒に写真の写り方・アングルを決めたりするほどに変わってきています。今後も時代の流れとともに新たなカルチャーが入ってくる中で、その変化に対してアンテナを張ることが重要だと思います。

―新しいことに挑戦していくためには、まずは何から始めると良いと思いますか?

(梶谷)子どもたちと一緒に「なぜ?」を繰り返すことだと思います。例えば「なぜ蟻は列になって動くの?」と、子どもたちは日常の光景に対して「なぜ?」の連続です。子どもの好奇心・素直さを大人の私たちも忘れずに、子どもたちの些細な言動にも関心を持つことで、子どもの成長に影響を及ぼす因子を早期に発見できると思います。当園の職員は誰もが好奇心旺盛で、挑戦することを怖がらない人たちばかりです。それは、細やかな変化を教えてくれる保護者の皆さんや、「失敗してもどんとこい!」と安心させてくれる園長の存在、そして全力で挑むことができる環境があるからだと感謝しています。